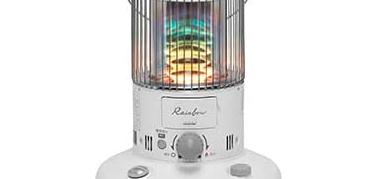

そういえば、先月、ストーブを買ったんだった。

このタイプのストーブで有名なのがアラジンのブルーフレームなんだけど、ちょっと高いんだよね。

特にこだわりはなかったので、国産で部品の手に入りやすいものをチョイスした感じだ。

ストーブのメリット・デメリット

対流型ストーブ

今や、オール電化の家が増えていて、暖房であればエアコンという方も多いとは思う。

エアコンの風が嫌い!

ただ、案外、エアコンから出る風を嫌う人も少なくないので、ストーブという選択肢も悪くないとは思う。

で、ストーブなんだけど、昔、実家で使っていたやつはこんなのだった。

このタイプは、反射式と言われるタイプで、省スペースで置けることと、熱効率がいいことがメリット。ただ、前面しか暖かくならないので、その辺りはデメリットかな?壁側に設置することができて、使い勝手はよいんだけど。

対流型ストーブのメリット・デメリット

360度全方位を暖める

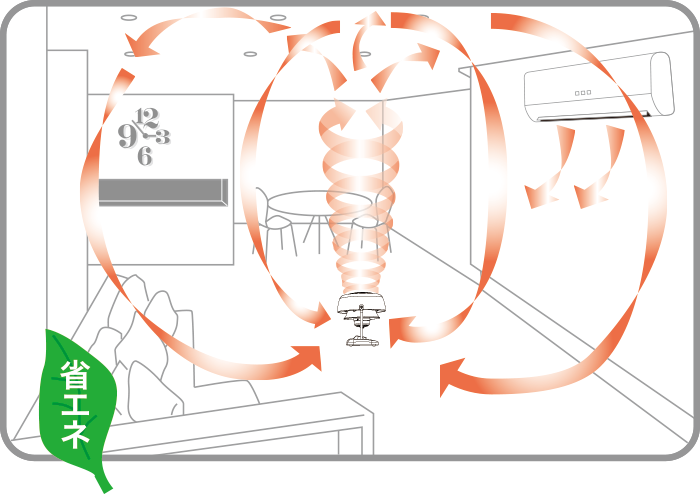

反射式と比べて対流式は、360度全方位を暖めるという点で素晴らしい。

ただこれはデメリットにもなり得る。部屋の真ん中をストーブに占拠されるということになるので、広めの部屋に置くというのが前提のストーブである。

壁からの距離は左右50cm以上/後方は約20~30cm/上方向は100cm以上離すのが望ましいという事になっている。狭い部屋には使えないよね。

逆に、広い部屋であれば効率よく暖めることが可能だ。

タンクと一体型なので給油方法に困る

対流型ストーブの形に憧れる人もいる中、対流型ストーブの購入をあきらめる理由の筆頭が、タンクと本体が一体型なので、給油するのが面倒というものだ。

火の気の少ない場所に灯油の入ったポリタンクを置いている方も多いと思うのだが、我が家も例に漏れずポリタンクを別の部屋に収納してある。

そうすると、ポリタンクを運ぶか、ストーブを運ぶか、どちらかを選ぶ事になってしまう。

これを解決するためには、ポリタンクキャスターなどを使うというアイデアがある。

こんな感じで使う。

あとは、ストーブの方にキャスターを付けることを考える方もいるようだが、安定性の面で僕はお勧めしない。

ポンプを買おう

そして、給油の面倒くささはもう1つ。手動ポンプの煩わしさにある。

正直、これの手間が楽になるだけで、随分と違う。

安くて良いアイテムだとは思うが、手間がねぇ。そこで、電動のポンプを買うことも考えたんだ。

これがそこそこ有名だと思う。自動停止機能も付いているので、かなり楽になるとは思う。ただ、乾電池を使うのがネックかな。1シーズンに1回くらいは交換が必要くらいに考えておくと良いだろう。

後は、意外と使っている方がいるのがこちら。

発売から30年のロングセラーという触れ込みで売っているのだが、個人的には電池を使う灯油ポンプより好きかも。

まあ、好みの差の範疇ではあるんだけど、明らかに給油作業が楽になるので、試してみて欲しい。

サーキュレーターを活用しよう

以前、このブログではこんな記事を書いた。

このときも触れているのだけれど、サーキュレーターは冬場でも使える。

下から上へ空気をかき混ぜることで、部屋全体を暖めるお手伝いをしてくれる。対流式ストーブは、文字通り対流式で、暖かい空気が上に移動してから壁伝いに降りてくるというサイクルを作ることで部屋全体を暖めるのだが、それをお手伝いしてくれるのである。

そうすると、素早く部屋全体が暖かくなる。扉を閉めておかないと効果が薄いけどね。

空気が乾燥しにくい

というわけで、面倒な部分もある対流式ストーブだが、反射式ストーブにもいえることなんだけど、部屋の中の乾燥を抑えてくれるというメリットがある。

それは、ストーブの上で料理を作ったり湯を沸かしたりという事だけじゃなくて、灯油が燃えるときに水分が出るからなんだよね。え?知ってる?

デザインがイイ!

そ、それも大切だよね

まあ、部屋の中に鎮座している様子を見ると、結構、妻の意見も分かるんだよね。

コメント