防災について面白い記事を見つけたので、紹介しておきたい。

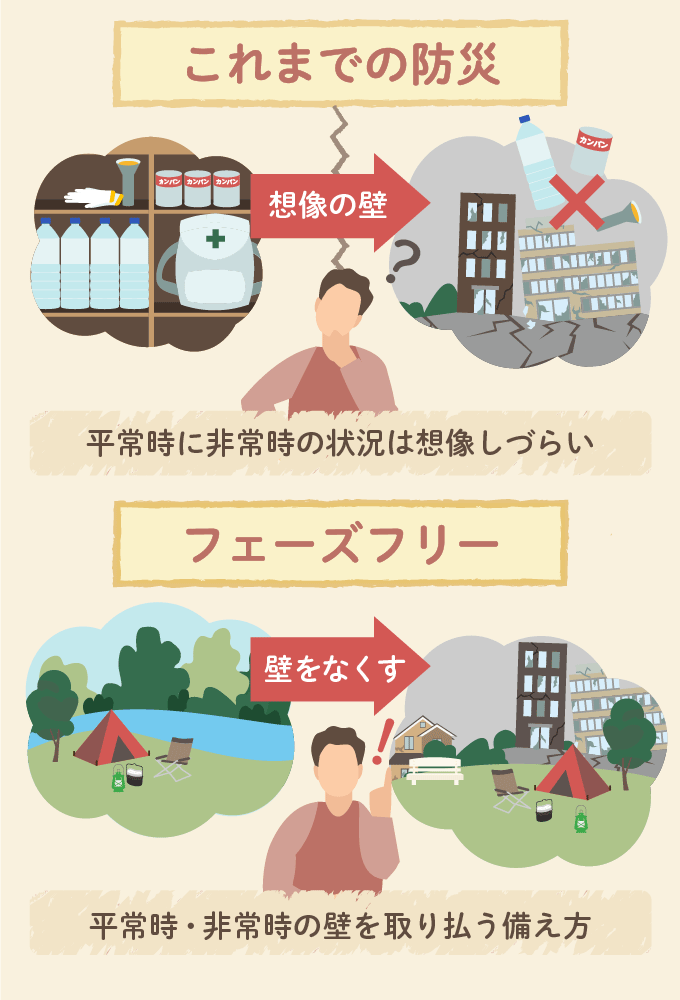

「フェイズフリー」が防災にとって重要なのだそうだ。

記事が推奨する「防災」のフェイズフリー化

フェイズフリーの意味

記事を読んで貰えば分かるのだが、「フェイズフリー」とは「備えない」事を意味するのだそうだ。いや、生活の延長線上として「備える」という意味に捉える方が大切だと思う。

「いつも」と「もしも」の区分けをなくし、生活の延長線で備える。「フェーズフリー」というこの考え方は、「備えない防災」とも呼ばれている。

「yahooニュース」より

言っていることは概念としては分かり易い。

分かるし、重要な話だとは思う。

「何かあったときに備える、という従来の防災は日常時と非常時を区別し、”壁”を作ります。この区別をやめ、災害が起きたときだけでなく、普段の暮らしにもメリットがある備え方をするのです。例えばキャンプで使い慣れたアウトドア用品を災害時に活用する、という方法もそのひとつでしょう」

「yahooニュース」より

ただ、この話はちょっと違うと思う。何が違うのかは後に言及するとして、推奨される点について少し言及していきたい。

ローリングストックという考え方

先ずは、ローリングストックについて。

この考え方は、備蓄品をストックしておくのではなくて、常にストックを持とうという考え方である。

例えば日持ちのするアイテムとして古くから知られる乾パンであるが、食べにくいことはご存じだろう。

こんな感じでアレンジする手法が色々と紹介されているが、「そのまま食べる」というには少々ねー。僕はあんまり好きじゃない。あと、最近はビスコも保存缶タイプが出ている。

乾パンよりは食べやすいと思うが、ビスコは主食にはならない。あくまでオヤツだ。

したがって、この手のアイテムはローリングストックには向かないと思う。なお、サンリツの乾パンの保存期間は5年間となっているが、メーカーによって保存期間が異なるのでご注意を。ビスコの保存期間は5年6ヶ月なんだそうで。保存食としては超優秀である。

だから、どちらかというと常食できるアイテムを買いためておいて、賞味期限が切れる前に消費していくスタイルがオススメということになる。乾麺やお米などでもストックが切れる前に次のストックを買っておくという状態を維持すれば、常にストックがある状態を維持できる事になる。

家具など、固定を前提とした考え方に見直す

あとは、据え付け型の家具を増やし、照明なども出来るだけ動かない形のモノニしていくことが大切なんだそうな。

これも分かるのだが、住宅建設時でないとなかなか出来ない相談である。

災害時のコストをどう見積もるか

防災コストをどのように考えるか。その点についての重要性についても言及している。

災害への備えをコストではなく、日常生活にもバリュー(価値)が生まれるようにすることで、これまでになかった「前向きな防災」が可能になるという。

こうしたフェーズフリーの考えは、コロナ禍の防災にも適しているという。不特定多数の人が生活をともにする避難所は感染リスクが高く、安全が確保できる場合は自宅や親戚・知人の家での在宅避難・分散避難が推奨されている。このような局面では、普段から住居やライフスタイルを工夫することが重要になってくるだろう。

「yahooニュース」より

「常に備えておけば」という話に繋がるのだが、お金をかけないで災害発生時の備えをすると言うことは意外に難しい。

ただ、「普段から居住やライフスタイルを工夫しろ」というところは、なるほどー、と感じた。

「”ウィズ(with)コロナ”という言葉があります。ワクチンを打ったりマスクをしたりしながら、コロナと共存して暮らす考えです。自然災害も同様です。災害と共存するには、非常時を想定して普段の暮らしをデザインすることが重要なのです」

地震や台風など自然災害が頻発する日本。そこに住む私たちの暮らしは、常に起こり得る危機と隣り合わせだ。従来の方法だけではなく、持続可能な防災に取り組んでいく必要がある。そのためには、日々のライフスタイルを「もしも」の観点で見直すことから始めてみてはどうだろうか。

「yahooニュース」より

持続可能性に言及されているところも、参考にはなるよね。

大切なのは「常に考える事」

防災の日9月1日

さて、この「フェイズフリー」の記事が出た背景には、防災の日だからだという事があるのだと思う。

きょう「防災の日」首都直下地震 被害想定は死者2万人超も

2021年9月1日 9時58分

9月1日は「防災の日」です。

「NHKニュース」より

ことしの政府の総合防災訓練は首都直下地震を想定して行われ、甚大な被害が出る中での初動対応や連携の手順を確認しました。

そう、実は9月1日は関東大震災が発生した日でもあるのだ。だからこそ、この日を「防災の日」として定められた。

関東大震災の話は確か「風立ちぬ」でも扱っていた。最近放映されたので、観た人もいたんじゃないのかな。

映画自体はまー、エンターテイメント性を無視したクソ映画だったが、それはさておこう。

しかし関東大震災の恐ろしさを感じる意味では、それなりに良く描写されていたと思う。しかし災害を扱った作品としては、「東京マグニチュード8.0」の方が僕にはインパクトが強かった。

切り口が違うので同列に扱うことはオカシイが、一見の価値はあると思う。

で、何を言いたいかというと、災害という者を実感して、「自宅の防災」というものについて家族で一緒に見直す機会を設けるべきだという話である。

そもそもの「防災の日」の趣旨がそれなのだから、年に1度くらいは最低でも。2月に1度くらいは見直すべきなんじゃないかな、と思う訳だ。

各家庭で異なる防災対策

ちなみに、冒頭引用した記事ではこんな話が紹介されている。

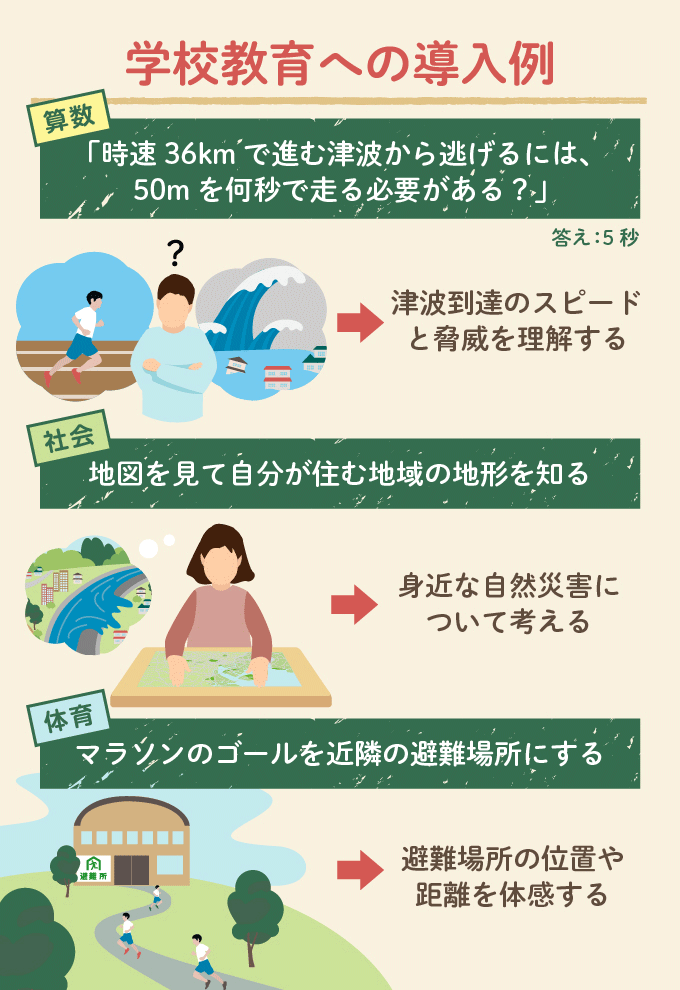

記事の趣旨は「学校教育にも防災を取り入れなさい」という話で、それはそれで素晴らしい事ダシ是非実践して欲しい話。がさておき、家庭でもシミュレーションが必要な話であると思う。

何しろ、住む場所によって想定される災害は違うし、地震や台風などによる被害の状況も異なるはずなのである。だからこそ、家庭でこうした「非常時を想定」することはとても重要なのだと思う。

フェイズフリーよりも災害時にどう活かせるか

そもそも「フェイズフリー」の出発点は、「災害時に何が起こるか想定が難しい」というところからスタートしている。

特定のフェイズを想定しなくとも、防災に繋がるような生活をしようというわけだ。

でも、これは逆説的に言えば「常に災害発生を意識しろ」と言うことに他ならない。だとすると、やっぱり「備えること」はとても大切である。「フェイズフリー」と言い換えてみても、結局のところは、「意識」し「備える」そこは外せないのである。

例えば最初に紹介した乾パンでも、「2~3日の停電」「1週間続く停電」ではその意味合いが違ってくる。2~3日の停電に類するような災害発生であれば、最悪食べなくとも飲み物さえ確保できていれば何とかなるレベルである。

ところが、1週間外界と隔絶されてしまうような状態を迎えると、想定はしにくいと思うが腐らない食べ物は非常に重宝する。食べにくくても、それで栄養が採れるのであれば贅沢は言っていられない。

そう言う意味では、常にこの手の食べ物と水だけは確保しておきたいところだね。水はローリングストックすることをオススメしたいが。

そして、時には「家族でキャンプ」なども防災を意識する意味で、良いと思う。

コメント