さて、昨日に引き続きメンテナンスの話である。本日はブレーキのお話。

街を走っている自転車で気になるのは、「ガラガラと音がする」「タイヤの空気圧が低い」「ブレーキをかける時にキーと音がする」の3パターンが多い。

何れもメンテナンス不足なのだけれど、ブレーキのメンテナンスは非常に大切だ。常にブレーキがかかるようにメンテナンスを心掛けよう。

ブレーキのメンテナンスは難しくない

ブレーキレバーを握って、何処からブレーキが効き始めるか?

ブレーキの種類

音が鳴るのは論外ではあるが、取り敢えず自分の自転車がどんな方式でブレーキをかけているのかを把握する事から始めるべきだ。

ママチャリなら、前輪は「リムブレーキ」で後輪は「ハブブレーキ」というパターンが多い。子供用の自転車もこのパターンが多いかな。

僕が乗っているのはクロスバイクなので、前輪と後輪、両方とも「リムブレーキ」である。

ちなみに最近は「ディスクブレーキ」も増えてきているようだね。

話がややこしくなるので、ここでは「リムブレーキ」のメンテナンスについて言及していきたい。

ブレーキの「遊び」

で、自分の自転車に跨がってハンドルを握り、軽くブレーキレバーを握って欲しい。

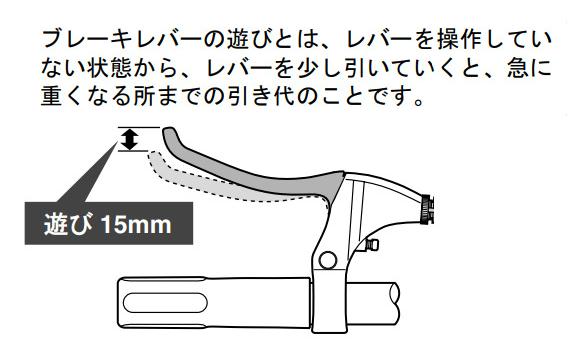

握り込んでいって、ブレーキが効き始める領域の手前が「遊び」と称される部分である。コレばかりは実際に見て頂くしかない。

この遊びの部分が大きいか小さいかによって、ブレーキの操作性は大きく関わってくる。握り初めて直ぐにブレーキが効き始めるのも困るが、ぎゅーっと握り込まないとブレーキが効き始めないのも不安である。

15mm程度の遊びがイイとは言われている様だけど、感覚的には軽く握り込んで一拍おいて直ぐに効き始めるようなイメージが好ましい。

この「遊び」の調整こそが、ブレーキ調整のキモとなってくる。

パットは減っていない?

と、このブレーキの調整前にやっておくべき事がある。

それが、パットの厚みのチェックだ。

この手のパーツが自転車についていると思うのだが、このブレーキシューの溝が残っているかどうか?がポイントである。

減っていたら替えるしかない。頻度は毎日通勤に使う場合でも2年程度で交換だろうか?減ったら交換なのだが、ゴムが硬くなって効きが悪くなるケースもあるようなので、減っていなくとも2年位のサイクルで変えるべきだと思う。

ブレーキの調整方法

アイテムがあると便利

さて、では実際のブレーキの調整方法だが、こんなアイテムがあると便利ではある。

このアイテムはリムに先に挟んでおいて、このアイテムの上からパットで挟む様な感じで調整するアイテムである。

こんな感じ。だいたいリムとパットの間は2mm程度だと言われているのだけれど、その隙間を調整するのは案外面倒である。このアイテム1つでそうした調整は必要無くなるのでオススメだ。

まあ、厚紙2枚で済む話なので、敢えてこれを買う必要があるかどうかは悩ましいが、あれば絶対便利である。パットがリムを挟む状態でワイヤーを引っ張ってレンチで締める。

整備要のアイテムには、一応拘って置いた方がイイね。調整の状態はブレーキを握って遊びの領域を確認しながら何度かやり直すべきだろう。

人によっても遊びの設定は異なる。直ぐブレーキが効いた方がいい人もいるし、少し遊びが大きい方がイイ人もいる。自分の納得の行く遊びの感覚を覚えておくとイイと思う。

注油は慎重に

ちなみに、ブレーキのレバーの可動部には注油することが望ましいのだけれど、間違ってもブレーキパットに注油してはいけない。

命に関わる。

可動部に注油というのは基本なのだけれど、ブレーキに対する注油は注意していく必要がある。

で、可動部にはやっぱりクレ556が便利だね。

コメント