この件では随分と反対も出ているようだが、システムを利用し理解した上での反対なのだろうか?変化を過剰に恐れていませんか?

“マイナ保険証”導入 医療機関などにシステム義務化へ調整

2022年5月24日 22時19分

マイナンバーカードの健康保険証としての利用をめぐり、厚生労働省は、来年度から医療機関などに対し、必要なシステムの導入を原則として義務づける方向で調整を進めています。

「NHKニュース」より

ただ、反対したい気持ちも理解はできるのである。その辺りを少し整理してみよう。

本当に使いたくない?それは思い込みから来るものではありませんか?

何が変わるのか?

基本的には、健康保険証の代わりにマイナカードが利用できるようにするというのが、今回のポイントである。

政府は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要なシステムを、今年度中に、おおむねすべての医療機関や薬局で導入することを目指していますが、今月15日の時点で、実際に運用を始めているのは全体の2割近くにとどまっています。

「NHKニュース”“マイナ保険証”導入 医療機関などにシステム義務化へ調整”」より

大抵の場合、病院や薬局にて健康保険証の提示が求められる。

病院や薬局で健康保険証の確認をする理由は、病院を受診した方が健康保険が適用される資格を持っているかどうかを病院側が確認するためである。

実は保険証の番号で何処の県で発行され、国民健康保険なのか、社会保険なのか後期高齢者の適用があるのかを把握(法別番号)できる。

病院側はこれによって請求額などが変わったりするので、月次確認を義務づけられているのである。

マイナンバーカードは健康保険証とリンクしているので、マイナンバーを確認することで健康保険証の代わりに使えるというシステムになる。

つまり、保険証を持っていくかマイナンバーカードを持っていくかの違いになるだけだ。

不安視されるマイナンバーカードのセキュリティ

ところがこのマイナンバーカード、作られるにあたっては新聞を始めとするメディアが随分と反対をした。理由はよく分からないが、どうやらマイナンバーを他人に知られると、個人情報がダダ漏れになるという「デマ」が出回ったからである。

2.「システム」に施されたマイナンバーカードのセキュリティ対策とは

マイナンバーカードは無料で発行できますが、「個人情報がカードに入っているのが不安」「ICチップから情報漏洩のリスクがあるのではないか」と感じて、手続きを迷っているという人も多いのではないでしょうか。

しかし、マイナンバーカードのシステムには様々なセキュリティ対策が施されており、重要な個人情報が流失することは原則としてありません。

なぜなら、マイナンバーカードのICチップ内には、プライバシー性の高い個人情報は記録されていないからです。

ICチップ内には「公的個人認証」「券面事項確認」「券面入力補助」「住基ネット」の4つのアプリケーションと、市町村等の行政機関が独自サービスを行うための空き領域がありますが、いずれも必要最低限の情報のみが記録されています。

「セキュリティ通信」より

しかし、これは誤解があって、実際にはカードを盗まれたとしても、或いはマイナンバーが漏洩したとしても、殆どのケースで悪用は出来ない仕組みになっている。

これは多重のパスワードで保護されているからなのだが……。

さらに、マイナンバーカードのパスワードは全部で4種類。 ①署名用電子証明書パスワード ②利用者証明用電子証明書パスワード ③住民基本台帳用パスワード ④券面事項入力補助用パスワード

万が一、マイナンバーカードが盗難され、第三者が電子認証を行ったとしても、署名用電子証明書パスワードは5回、他のパスワードも3回間違えると、そこでロックがかかります。

一旦、ロックがかかると、マイナンバーカードの持ち主が発行の市町村に足を運んでパスワードの再設定をしなければなりません。

このように、マイナンバーカード自体に重大な個人情報が記録されておらず、仮に盗難などにより、マイナンバーが第三者に知られてしまったという場合でも、すぐにマイナンバーカードから個人情報を引き抜かれる心配はありません。

「セキュリティ通信」より

正直この手のパスワードロックというのは割と厄介で、4種類全部同じにしてしまったり、安易なパスワードを設定して、或いは既に使っているパスワードを使い回している場合等、パスワードロックによる安全性というのは使う側の安全意識が低いとさほど高くは無い。

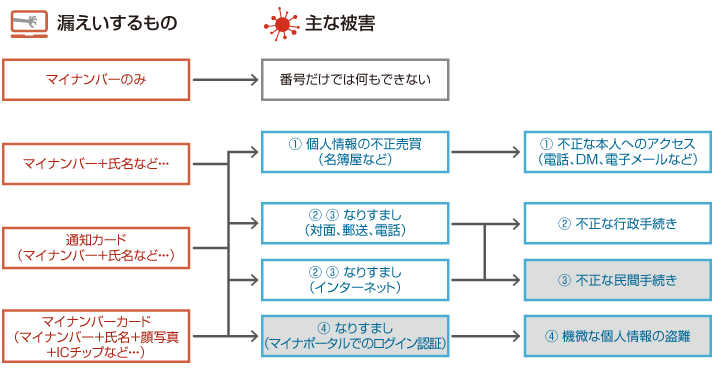

具体的なマイナンバー、或いはマイナンバーカードの漏洩によるトラブルを類型化した図がこちら。

やはり、4桁のパスワードに過度に頼ったセキュリティポリシーになっている。

とはいえ、逆に健康保険証の紛失を考えたらどうなのだろう?という事を考えると、実はほぼ同じ様なリスクがあって、パスワードによるロックがかかっていない分、健康保険証の方が悪用される可能性は高い。

また、法的にもマイナンバーの漏洩、或いは悪用には厳しい罰則が科されていることも、将来的な安全性を高めることには繋がっているだろう。

もちろんこれ、悪用が出来ないという意味ではないのだけれど、過度に恐れる必要は無い。

デマを払拭

何やら、「ワクチン履歴が分かるのが嫌だ!」とか、「ワクパスと同じ考え」とか、ワクチン反対派の方々が騒いでいたり、「個人情報がダダ漏れになる」とか上で否定したようなことを、延々と垂れ流している人がいたりと、マイナンバー周りの話は以前から結構デマが多い。

「医療情報や病歴が漏れる」と、何を根拠にそう主張するのかよく分からない方も見受けられる。

「銀行口座と印鑑は別にしている」とかトンチンカンなことを言って嫌がる人もいるのだけれど、そうはいってもクレジットカードを何枚も持っているんじゃないの?と、不思議に思ってしまう。

実際の所、クレジットカードのセキュリティの方がよっぽどヤバい。

こうした話は、行政がマイナンバーとLINEを紐付けるなどという、危ないことをやらかしている(この件は、法律構成を見ると逮捕されかねない案件だと思うが)事例もあるので、全てが事実無根とは言えないと思うが、多くはデマである事が多い。

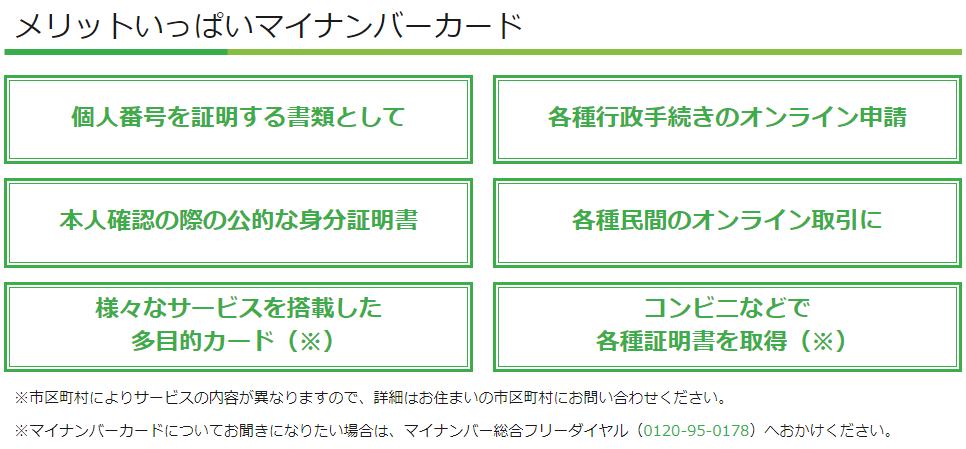

使いやすくなるマイナンバー

マイナンバーカードは「ますます便利に」と宣伝される

マイナンバーカードは、「ますます便利に」と宣伝されている。

確かにやれることは増えていて、この事はセキュリティ上問題視されるに至るので、この辺りのバランスをとっているウチは問題はないと思うのだ。

ただ……、これ、実際に使ってみると「便利か?」という風に首を捻る感じである。そこは改善して欲しいところ。

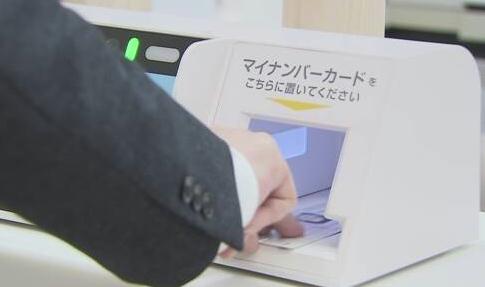

これが使い方のイメージなのだが、受付で「かざすだけ」と書かれているが、システム的にPCと連動して読み取りをするという仕組みなので、ちょっとだけ時間を要する。健康保険証だと渡して終わりであることを考えると、もうちょっと何とかならないのか?という風には思う。

受付の方に聞いたら「仕方ないんです」と苦笑い。実はこのシステム、受付としてもかなり使いにくいらしいのだ。ここは是非とも改善すべきだろうね。

カードじゃなくて、アプリにならない?という希望もあるだろうしね。

アプリ化は進む

このアプリ化に関しては、政府側もそれなりに考えているようで。

マイナンバーカード機能のスマホ搭載、’22年度中にAndroidに

2022年4月15日 13:20

総務省は15日、「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」における第2次とりまとめを公表した。令和4年度(2022年度)中にAndroidスマートフォンへの搭載を目指すとともに、iPhoneでも早期の実現に向けて検討を進める。

公的個人認証サービスの電子証明書の機能をスマートフォンに搭載し、スマホだけで、いつでもどこでもオンライン行政手続などを行なえる環境の構築を目指すもの。2020年末から検討をすすめてきたが、今後の基本方針や取組をまとめた。

「Impress Watch」より

ここで面白いのは、「生体認証も使える様にする」というところだろう。

スマホならではの特徴として、電子証明書利用時のパスワード入力に代え、「生体認証」を活用。マイナンバーカードを読み取る必要なく、顔認証や指紋認証などで簡単にログインを行なえるようにする。また、マイナポータルアプリと一体化することで、「ログインのたびにカードをかざす」といったわかりにくさを解消。通勤中や外出先でも手続きを行なえるようにする。

「Impress Watch」より

正直、Xperia5の指紋認証システムがヘボいので、少々困る部分はあるのだが……、その辺りが解決出来ればアプリに入れてくれればなかなか使える様になる気はする。

こうして、日々進化している実態を考えれば、もうちょっと知って、使ってみて判断すれば良いんじゃないかと、そんな風に思う次第。

病院や薬局での利用機会を増やして欲しい

行政への不満としては、もう1つ問題がある。

導入を促すため、医療機関などにはシステムを導入する際の補助金の拡充や患者への財政的支援を検討するということです。

また、義務づけの対象から外す特例的な医療機関などを設けるかどうかは、今後、検討するということです。

さらに、健康保険証の発行について、再来年度中には健康保険組合などによる選択制とし、将来的には、廃止を目指す方針です。

「NHKニュース”“マイナ保険証”導入 医療機関などにシステム義務化へ調整”」より

こんな風に書かれているが、正直なところシステム導入費などは「補助金」を出すのではなく、現物を用意して、導入の際に指導が出来る人材を民間委託して使える様にして欲しい。

現状で2割しか普及しておらず、システムとしてもショボイという実情がある。実際に僕が使ってみた感じ、病院側の用意したPCと連携して使っているのだけれども、これがイマイチ遅いことも影響はしているようだ。

システムに補助金を出すという観点から言えば、読み取り機は無償配布で、システム更新に予算を付けていくくらいのことをやらないと、普及は覚束ないと思う。しかし、使ってみて利便性を感じてこそ、普及していくのである。そこをケチっても仕方が無いんじゃないかな。

それと、診察券も一緒にしてくれ!

僕は使っていこうと思っているけれど、もうちょっと「使ったら便利だった!」という気持ちになるシステム構成にできれば、良いと思うんだよね。

コメント